2025年软体机器人行业投资风险分析:高增长与高风险并存

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

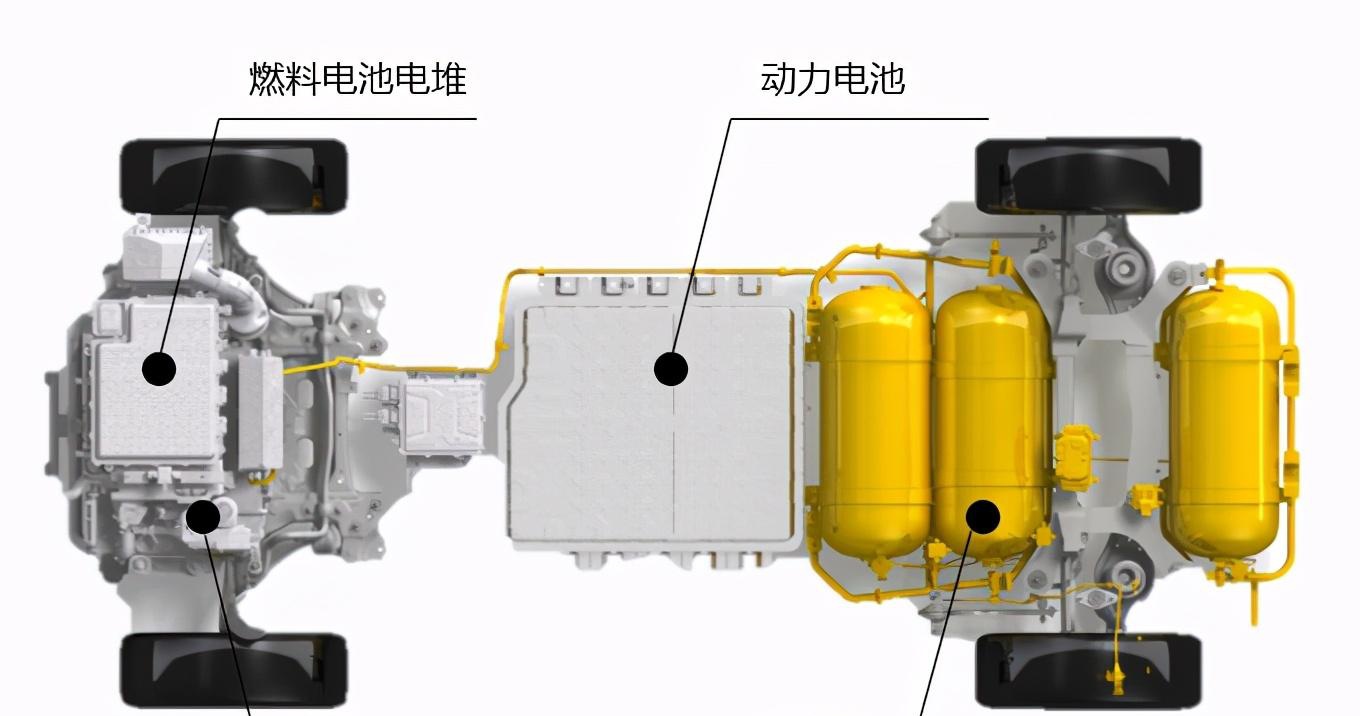

是指专注于研发、制造和应用软体机器人技术的产业领域。软体机器人是一种通过软件模拟人类行为与思维的创新技术,它凭借流体驱动、材料科学等技术创新,具备成本低、轻巧灵活、安全互动、易于变形等优点,能够灵活地模仿人类的感知、决策和行动,在各种复杂环境中展现出高度的适应性和智能性。

技术不断创新和突破,软体机器人的性能和功能也在不断提升。目前,软体机器人已经在医疗、救灾、农业、水下探测、空间探索等多个领域展现出广阔的应用前景。例如,在医疗领域,软体机器人可以通过人体的自然腔道进行手术操作,减少对患者的创伤和恢复时间;在救灾方面,软体机器人能够进入受限空间和非结构性环境进行搜救任务,如地震废墟中的生命搜索。

一、行业概述

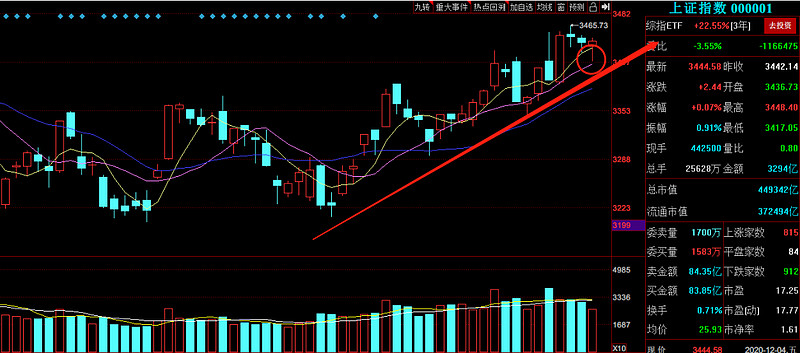

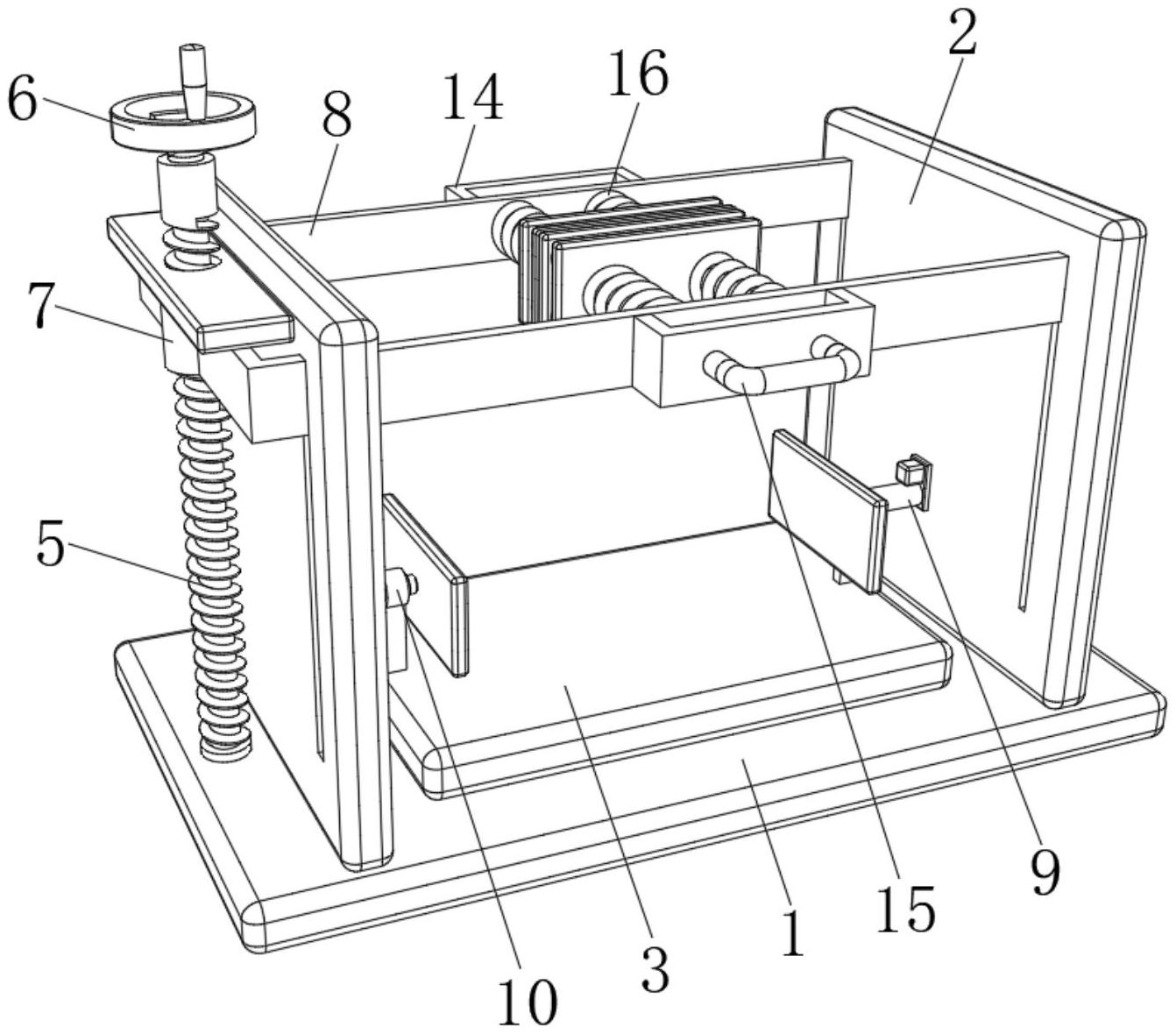

软体机器人是以柔性材料(如硅胶、水凝胶)为核心,结合气压、液压、电磁驱动或智能材料(如形状记忆合金)实现变形与控制的机器人技术。其设计灵感源于生物(如章鱼、蛇),具备高适应性、安全性和生物相容性,广泛应用于医疗、工业自动化、救灾、农业及水下探测等领域。当前软体机器人行业正处于快速发展阶段,预计2025年中国市场规模达到474亿元。

分类:按产品类型可分为软抓手机器人、充气机器人、协作机器人、外骨骼机器人等。

生命周期:行业处于成长期,技术迭代加速,商业化应用逐步落地。

二、供需分析

供给端

1. 产能与产量:

2023年全球软体机器人产量约3.2万台,中国占比35%,预计2025年全球产能将突破10万台,年复合增长率(CAGR)达57.9%。

主要生产商包括Cyberdyne、Soft Robotics、Ekso Bionics等国际企业,以及中国厂商如大疆、新松等,国产化率预计从2023年的65%提升至2030年的80%。

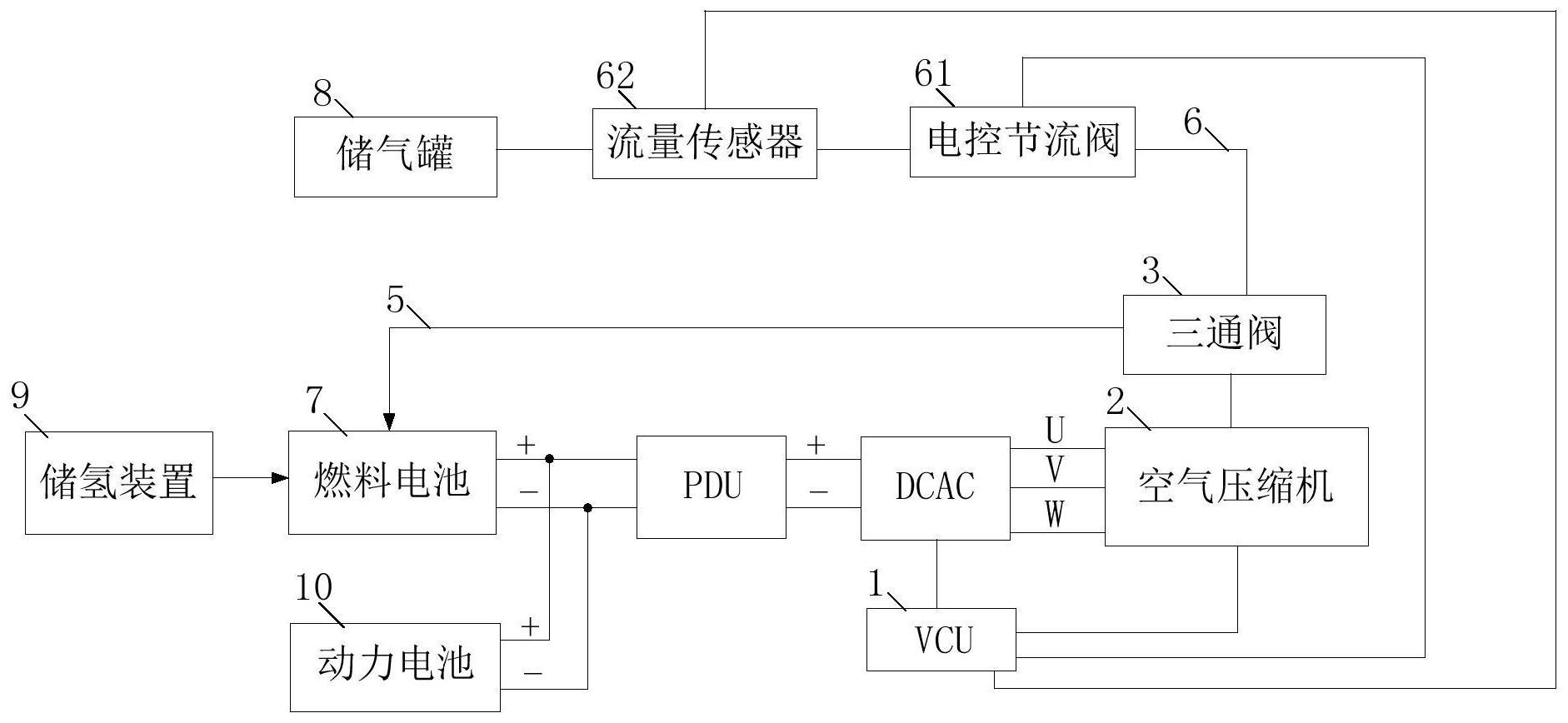

2. 技术驱动:材料科学(如新型聚合物)和AI算法的突破推动产品性能提升,例如医疗机器人手术精度提升至0.1毫米级。

需求端

1. 应用领域需求:

医疗健康:2025年医疗机器人市场规模预计达150亿元,占比超30%,主要用于微创手术、康复治疗(如外骨骼助力瘫痪患者)。

工业自动化:协作机器人需求激增,2024年出口量同比增长45%,尤其在汽车制造(焊接、装配)和电子行业(精密抓取)。

服务与消费:商用服务机器人(酒店、物流)市场规模CAGR达40%,个人辅助设备(如家庭护理机器人)成为新兴增长点。

2. 区域需求:

中国华东、华北地区占国内需求的60%,海外市场以日本、欧美为主,2025年出口占比预计升至25%。

供需平衡

据中研普华研究院显示,2025年全球市场供需缺口约1.2万台,主要因高端产品(如医疗机器人)产能不足,而低端产品(如充气机器人)竞争加剧。

三、产业链结构

上游:材料与零部件

核心材料:柔性材料(硅胶、水凝胶)占成本30%,2025年价格波动风险较高(±15%)。

关键零部件:传感器(触觉、压力)和驱动装置(气动模块)依赖进口,国产化率不足40%。

中游:制造与集成

本体制造:头部企业集中度提升,全球前五企业市占率达48%(2024年数据)。

系统集成:工业自动化解决方案占比超50%,医疗领域集成商需通过FDA等严格认证。

下游:应用与渠道

医疗领域:三甲医院采购占比70%,私立医疗机构需求增速达35%。

分销模式:直销占比60%(大客户定制),电商渠道(如工业品平台)增速显著。

四、投资风险分析

1. 市场风险:

竞争加剧:低端产品价格战导致毛利率下滑,2024年平均毛利率从45%降至38%。

需求波动:经济下行周期中,工业机器人订单量敏感度较高。

2. 政策风险:

中国“十四五”机器人产业规划对技术标准趋严,未达标企业面临退出风险。

3. 技术风险:

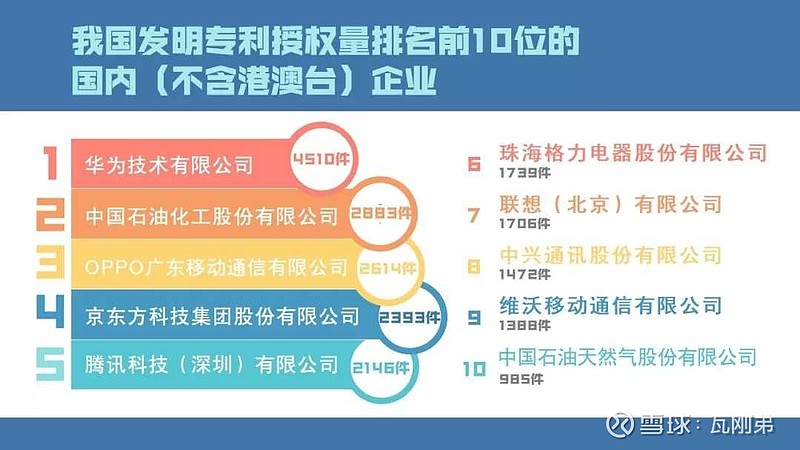

专利壁垒高,国际巨头(如Cyberdyne)持有核心专利超2000项,中小企业研发投入占比需达15%以上。

4. 供应链风险:

芯片、高端传感器依赖进口,地缘政治或导致断供。

五、发展趋势与建议

1. 技术方向:

智能材料与AI融合,提升自主学习能力(如自适应抓取算法)。

2. 市场机遇:

老龄化推动医疗机器人需求,预计2030年中国60岁以上人口达3.8亿,康复机器人市场扩容至800亿元。

3. 投资建议:

重点领域:高端医疗机器人、协作机器人产业链(传感器、驱动模块)。

区域布局:华东地区(长三角产业集群)、东南亚(低成本制造转移)。

结论:软体机器人行业呈现高增长与高风险并存态势,投资者需聚焦技术壁垒高、政策支持明确的细分领域,同时警惕供应链与市场竞争风险。

想了解关于更多行业专业分析,可点击查看中研普华研究院撰写的。同时本报告还包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察,可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。