图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

前言

在“十四五”规划与“双碳”战略的双重驱动下,中国地下空间产业正从单一开发向系统化运营转型,成为破解城市土地资源约束、提升综合承载能力的关键路径。截至2024年,全国城市地下空间开发量已突破28亿立方米,综合管廊、智慧物流等新基建领域占比超40%,标志着行业进入高质量发展新阶段。

一、行业发展现状分析

(一)政策驱动:从顶层设计到地方实践的协同推进

国家层面已形成“规划-标准-资金”三位一体的政策体系。自然资源部发布的《关于探索推进城市地下空间开发利用的指导意见》明确提出“强化规划统筹引领”“健全用地供应政策体系”等四大核心举措,推动地下空间与地上空间一体化规划。地方层面,上海、深圳等城市率先设立专项基金,如上海300亿元地下空间开发基金、深圳“深地工程”超5000亿元投资计划,为行业注入长期资本动能。政策红利加速释放,2024年全国老旧小区地下管网改造投资同比增长2.4倍,海绵城市专项债发行规模突破800亿元。

(二)技术革新:智能化与绿色化重塑产业生态

技术突破成为行业升级的核心引擎。在施工环节,中铁装备研发的15米级超大直径盾构机使长江隧道单日掘进量提升40%,广联达“城市地下空间数字孪生平台”通过物联网传感器实现结构健康实时监测,运维成本降低55%。在管理环节,BIM+GIS+IoT技术融合构建三维地质模型,优化地下空间布局,土方量计算误差降至3%。绿色技术普及方面,地源热泵、雨水收集回用系统在雄安新区、成都SKP等项目中广泛应用,能耗较传统模式降低40%。

(三)应用场景:从交通基建到城市赋能的多元化拓展

根据中研普华研究院《》显示:地下空间功能正从单一交通向复合型城市服务演进。交通领域,2024年全国地铁运营里程突破1万公里,武汉光谷中心城实现高铁、地铁地下平层换乘;商业领域,上海苏河湾万象天地、西单更新场等项目通过“地下商业+公园”模式,日均客流量突破10万人次;市政领域,南京江北新区中央商务区地下空间最大挖深达48米,集成综合管廊、能源站等8大功能系统。功能复合化显著提升空间价值,单位面积产值较传统模式提升3倍。

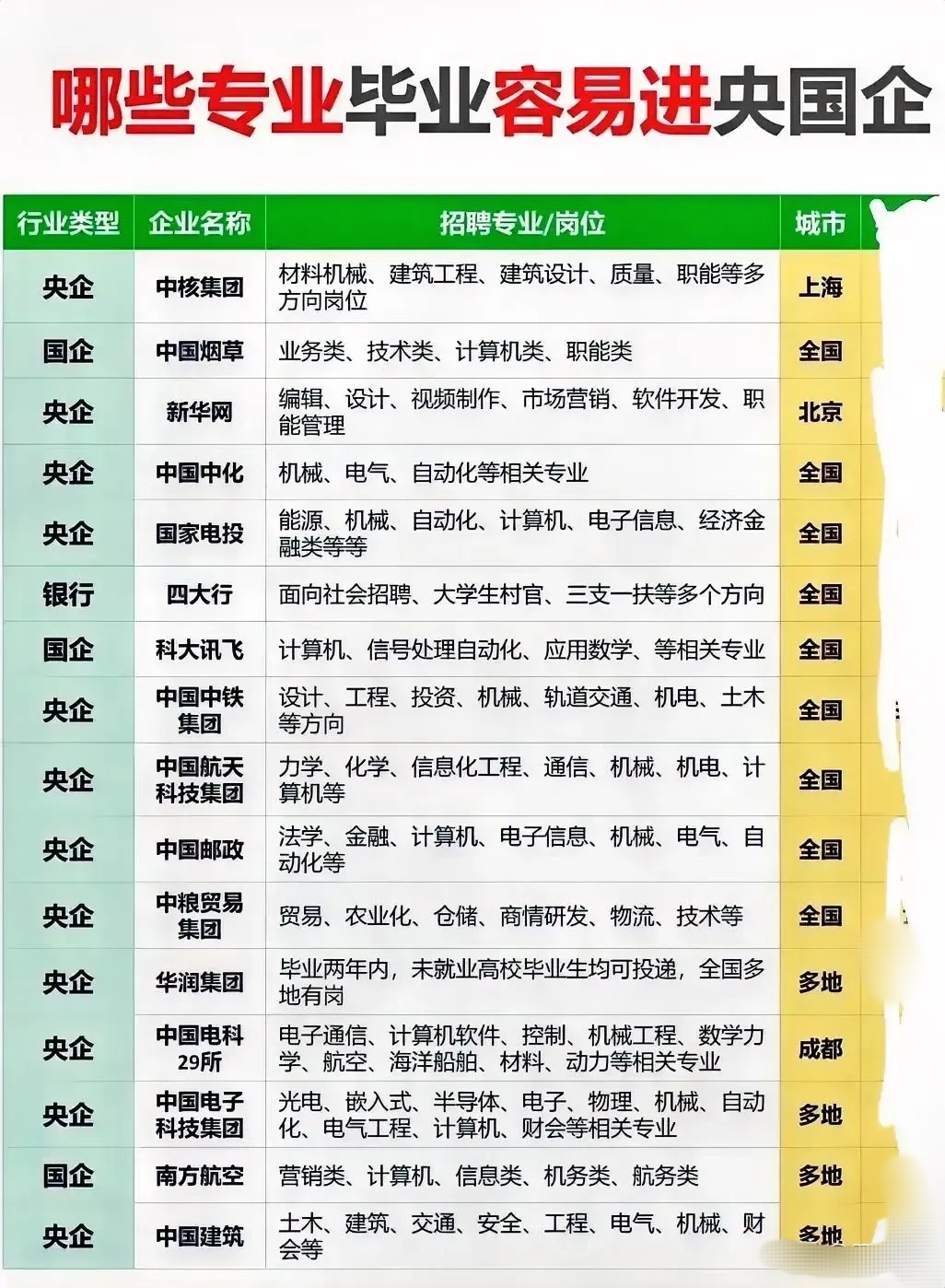

(一)市场主体:央企主导与民企创新并存

央企凭借全产业链优势占据主导地位,中国建筑、中国中铁等企业承建了武汉光谷综合体、深圳前海枢纽等标杆项目,创造多项世界纪录。民营企业通过技术差异化突围,苏交科、华设集团利用“BIM+GIS”技术实现数字化交付,项目周期缩短30%;广联达、腾讯云等科技企业推出智慧管理平台,接入设备超20万台,应急响应时间缩短至5分钟。外资企业则聚焦高端咨询与设计领域,如凯德集团、太古地产深度参与上海、北京地下商业综合体规划。

(二)区域分化:长三角领跑与中西部崛起的双向驱动

长三角地区形成“规划-设计-施工-运维”全产业链集群,南京、苏州地下空间开发量占全国28%,上海城建发起的“地下空间生态圈”整合47家企业,产业链协同效率提升55%。粤港澳大湾区依托“轨道上的都市圈”建设,地铁站点周边地下商业面积突破500万平方米。中西部地区加速追赶,成渝地区2024年地下空间开发投资达980亿元,综合管廊建设里程增速全国第一,西安、郑州等城市商业及交通类地下空间建设进入快车道。

(三)技术壁垒:硬科技与数字技术的双重竞争

技术实力成为企业核心竞争力。硬科技领域,中铁隧道局研发的“5G+盾构机”实现掘进参数实时优化,地面沉降控制精度达0.1毫米;清华大学开发的“地下空间环境调控系统”使能耗降低40%。数字技术领域,腾讯云“智慧地下管理平台”支持20万设备接入,华润置地“地下慢行系统”整合商业、停车、市政功能,日均客流量突破10万人次。技术融合推动行业从“工程建造”向“智慧运营”跨越。

(一)低碳化:绿色技术成为产业标配

政策与市场双重驱动下,低碳技术加速普及。国家“十四五”规划明确要求新建城区综合管廊覆盖率100%,地源热泵、光伏一体化等技术在雄安新区、成都天府国际机场等项目中广泛应用。企业层面,首钢基金发起“城市更新基金”,撬动社会资本参与地下空间低碳改造,项目IRR提升至18%。预计到2030年,绿色建材应用率将超70%,地下空间碳排放强度较2020年下降35%。

(二)智慧化:数字孪生重构产业逻辑

数字孪生技术推动行业从“经验驱动”向“数据驱动”转型。广联达CIM平台通过三维地质建模优化地下空间布局,土方量计算误差降至3%;中冶京诚“智慧运维系统”实现设备故障预测准确率超90%。未来五年,BIM技术应用率将从35%提升至65%,智能监测系统覆盖80%以上在建项目,推动行业标准化与规范化发展。

(三)人本化:空间设计聚焦用户体验

功能复合化与场景精细化成为设计核心。成都SKP项目通过“地下商业+公园+交通枢纽”模式,打造“立体城市客厅”;上海前滩太古里采用“双首层”设计,实现地下商业与地面景观无缝衔接。用户需求倒逼技术迭代,如中建集团研发的“地下空间环境调控系统”将CO₂浓度控制在800ppm以下,提升空间舒适度。

(一)区域选择:聚焦政策红利与市场潜力双重区域

优先布局长三角、粤港澳大湾区及成渝双城经济圈。长三角地区依托全产业链优势,适合投资综合管廊、智慧运维等高端环节;粤港澳大湾区聚焦TOD站城一体化项目,如深圳前海枢纽、广州南站地下城;成渝地区可参与市政管廊、仓储物流等基建领域,享受政策倾斜与成本优势。

(二)领域布局:把握交通基建与新兴应用的平衡点

传统交通领域仍具投资价值,重点关注地铁上盖物业、地下物流通道等衍生场景。新兴领域中,地下数据中心因安全性高、能耗低,成为互联网企业布局重点;地下储能设施可解决可再生能源间歇性问题,吸引国家电投、华能集团等能源企业参与。建议采用“核心资产+创新业务”组合策略,降低单一领域风险。

(三)风险管控:构建技术、政策与市场三维防护网

技术风险方面,建立地质勘察技术储备,采用模块化装配式建造技术降低复杂地质条件施工难度;政策风险方面,关注《城市综合管廊工程技术规范》等标准更新,避免合规性风险;市场风险方面,通过PPP模式创新应用,引入社会资本分担投资压力,如上海城建采用的“投资+建设+运营”一体化模式,有效降低政府财政负担。

如需了解更多地下空间行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。